La reciente elección del papa León XIV ha despertado un vivo interés en la Iglesia y en la esfera pública internacional. Su perfil sereno, espiritual y culto ha llamado la atención desde el primer instante, y aunque su pontificado apenas comienza, ya se perciben en él ciertos acentos que podrían marcar una impronta propia: fidelidad a la tradición, búsqueda de unidad eclesial, y apertura al diálogo con la cultura contemporánea.

Con una sólida formación teológica, particularmente en los Padres de la Iglesia y la tradición tomista, León XIV no ha llegado a la cátedra de Pedro como un desconocido, sino como un pensador discreto, de vida austera y contemplativa, cuya trayectoria pastoral ha sido marcada por el discernimiento sereno y la entrega silenciosa. En sus primeros gestos públicos, ha mostrado una clara voluntad de continuar el camino de reforma espiritual iniciado por sus predecesores, con especial énfasis en la vida sacramental, la oración silenciosa y el testimonio de la caridad cristiana.

Aunque todavía no ha tenido ocasión de pronunciar encíclicas ni discursos programáticos de largo alcance, se intuye en él una preocupación particular por tres aspectos esenciales:

- La renovación espiritual: León XIV parece convencido de que la crisis profunda de nuestro tiempo no es tanto estructural como interior. La vuelta a la vida de oración, a la centralidad de la Eucaristía y a la Palabra de Dios podría constituir el núcleo de su propuesta pastoral.

- La unidad y la caridad eclesial: Se espera que su pontificado subraye el valor de la comunión, no como uniformidad impuesta, sino como armonía fundada en la verdad. La fidelidad a la doctrina apostólica y la escucha sinodal del pueblo de Dios podrían ser ejes complementarios de su gobierno.

- El diálogo con el mundo moderno: Sin renunciar a la claridad doctrinal, León XIV podría promover una actitud de respeto y apertura frente a las culturas actuales, en particular hacia los jóvenes, los no creyentes y los ámbitos científicos.

Es pronto aún para trazar perfiles definitivos. La prudencia exige esperar los primeros documentos oficiales y decisiones pastorales de cierto calado. Pero hay razones para pensar que el nuevo Papa buscará unir la profundidad de la tradición con la lucidez de una mirada pastoral sobre el presente, en la línea de un magisterio que no impone, pero que ilumina. León XIV se presenta, pues, como un pastor contemplativo ante un mundo agitado: una figura de espera, más que de ruptura; de escucha, más que de proclamación inmediata.

Como es sabido, pertenece a la Orden de san Agustín (Ordo Sancti Augustini, O.S.A.), una de las más antiguas y venerables familias religiosas de la Iglesia, si es que no es la más antigua de las existentes en la actualidad. Aunque fue formalmente constituida en el siglo XIII, sus raíces se hunden en la experiencia de vida comunitaria y espiritual que san Agustín de Hipona (354–430) vivió con sus hermanos. En su regla, una de las más antiguas del monacato occidental, Agustín expone un ideal cristiano de comunión, búsqueda de Dios, pobreza compartida y caridad fraterna.

A lo largo de la Edad Media, muchas comunidades de canónigos y eremitas vivieron según la Regla agustiniana. En 1244, el papa Inocencio IV unificó varias de estas comunidades italianas, y en 1256, mediante la bula Licet Ecclesiae Catholicae de Alejandro IV, se consolidó la llamada «Gran Unión», que dio lugar a la actual Orden de San Agustín como cuerpo único con estructura mendicante y misión apostólica.

El núcleo de la espiritualidad agustiniana se articula en torno a tres pilares:

- Interioridad: Dios no se encuentra fuera, sino dentro del alma. La vida espiritual exige recogimiento y examen interior.

- Caridad fraterna: La comunidad no es solo funcional, sino teológica. Amar al prójimo en la verdad es amar a Dios.

- Unidad en la verdad: El amor a la verdad une los corazones y guía el pensamiento hacia la contemplación de Dios.

Los agustinos han sido activos en la enseñanza y la evangelización desde la Edad Media. Estuvieron presentes en universidades como París, Bolonia y Salamanca, y contribuyeron al pensamiento escolástico. A partir del siglo XVI, su presencia en América y Asia fue notable. En Filipinas, México y el Perú fundaron misiones, iglesias y escuelas que aún perduran.

Entre sus figuras ilustres se cuentan san Tomás de Villanueva, san Alonso de Orozco y san Ezequiel Moreno. El poeta y humanista Fray Luis de León fue también agustino, aunque no de la rama recoleta, fundada posteriormente en 1588, y representa el ideal de la sabiduría unida a la vida espiritual.

A finales del siglo XVI, un grupo de agustinos impulsó una reforma más austera y contemplativa, que dio origen a los agustinos recoletos. Aunque luego se constituyeron como orden autónoma, siguen compartiendo la Regla y la espiritualidad agustiniana.

La Orden de San Agustín continúa hoy su misión en los cinco continentes. Entre sus desafíos contemporáneos están la renovación vocacional, el compromiso con los pobres, la educación de la juventud y el diálogo cultural, fieles siempre a su lema: Una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios.

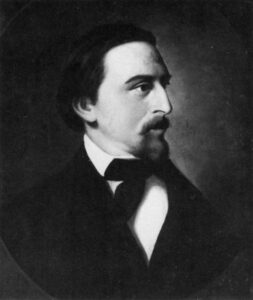

El nombre elegido por este pontífice, León XIV, evoca el de su antecesor del siglo XIX, León XIII, Gioacchino Pecci, nacido en 1810 en Carpineto Romano. Fue arzobispo de Perugia, cardenal y diplomático, antes de ser elegido papa en 1878. Su pontificado (1878–1903) marcó el tránsito de la Iglesia hacia la modernidad, no mediante la ruptura, sino mediante una sabia relectura de su tradición. Una de sus principales empresas intelectuales fue la restauración del pensamiento de santo Tomás de Aquino como eje de la formación eclesiástica y del diálogo con la razón moderna. A esa obra de restauración deben su agradecimiento todas las facultades de filosofía del mundo.

Frente al auge del positivismo, el idealismo y el secularismo, León XIII convocó a los católicos a volver al tomismo, no por nostalgia, sino por convicción: en la filosofía de santo Tomás encontró una síntesis armoniosa entre razón y fe, naturaleza y gracia, ciencia y revelación. En la encíclica Aeterni Patris, proclamó a santo Tomás como guía de la filosofía cristiana y exhortó a las universidades católicas a estudiar su doctrina con profundidad y fidelidad.

Para asegurar un estudio serio de Tomás de Aquino, el Papa fundó en 1880 la Comisión Leonina, confiada a los dominicos, con el fin de preparar una edición crítica de sus obras completas. Esta empresa monumental, aún en curso, ha permitido conocer con rigor filológico los escritos del Doctor Angélico, purificados de errores acumulados por siglos de transmisiones defectuosas.

El tomismo leonino marcó el pensamiento católico del siglo XX. Aunque algunos autores, como Maritain o Gilson, desarrollaron líneas propias dentro de esta tradición, el impulso dado por León XIII fue decisivo. Bajo san Pío X, santo Tomás fue declarado patrón de las escuelas católicas, y su pensamiento ocupó un lugar preeminente hasta el Concilio Vaticano II, donde se reconoció su autoridad sin excluir otros enfoques.

León XIII no se limitó a recuperar un sistema filosófico: restituyó al pensamiento cristiano su dignidad racional en tiempos de confusión intelectual. Su apuesta por santo Tomás no fue una retirada, sino una plataforma para el diálogo. Nos enseñó que la tradición no es un peso muerto, sino un manantial de sabiduría que sigue iluminando las preguntas eternas del alma humana.

Otra fuente de inspiración que León XIV puede ver en su antecesor es seguramente la preocupación de éste por la situación social, política y laboral de las clases desfavorecidas.

León XIII fue el iniciador de la Doctrina Social de la Iglesia, a la que dio cuerpo en su encíclica Rerum Novarum. Esta encíclica, publicada el 15 de mayo de 1891, constituye un hito decisivo en la historia del pensamiento social católico. Su título, “De las cosas nuevas”, hace alusión a las transformaciones profundas que, desde finales del siglo XVIII, habían alterado el panorama social, político y económico de Europa: la revolución industrial, el auge del mercantilismo, el crecimiento del proletariado urbano, el debilitamiento del orden estamental, y el surgimiento de las ideologías socialistas y anarquistas.

Ante estas «cosas nuevas», León XIII asume una voz profética y mediadora: rechaza por igual el socialismo revolucionario y el liberalismo económico que entonces estaba en boga, proponiendo en su lugar una doctrina basada en el Evangelio, la ley natural y el principio de justicia. Esta encíclica inaugura lo que hoy se conoce como la Doctrina Social de la Iglesia, y establece las bases éticas para una visión cristiana del trabajo, la propiedad, la economía y las relaciones sociales.

La Rerum Novarum fue escrita en un momento de gran agitación social. La industrialización había generado una riqueza sin precedentes, pero también una miseria alarmante. La vida de los obreros en las ciudades industriales se caracterizaba por jornadas extenuantes, salarios de subsistencia, viviendas insalubres y escasa protección legal. Frente a esto, el socialismo ganaba adeptos proponiendo la abolición de la propiedad privada y la colectivización de los medios de producción. Por su parte, los liberales clásicos defendían el laissez-faire económico, dejando al mercado y a la iniciativa individual el gobierno de las relaciones laborales.

León XIII interviene para ofrecer una visión alternativa. No lo hace como economista ni como político, sino como pastor universal, preocupado por la justicia, la dignidad humana y la paz social. Su finalidad no es tanto dar soluciones técnicas cuanto recordar principios morales fundamentales, válidos para orientar las estructuras sociales hacia un orden más justo.

Uno de los pilares de la encíclica es la afirmación de la dignidad del trabajo y de quien lo realiza. El trabajo, lejos de ser una mera mercancía, es una actividad propia del ser humano, que coopera con Dios en el sostenimiento y perfeccionamiento del mundo. Por ello, el obrero no puede ser tratado como un objeto o como un simple factor de producción.

León XIII denuncia la explotación de los trabajadores, la desigualdad escandalosa entre ricos y pobres, y la indiferencia del Estado ante esta situación. Reclama la intervención de la autoridad pública para proteger a los más débiles, garantizar condiciones dignas y evitar el abuso del poder económico. El salario justo, expresión clave de la encíclica, es el salario suficiente para que el trabajador pueda sostenerse a sí mismo y a su familia con dignidad. No se trata solo de un acuerdo libre entre partes, sino de una cuestión moral: un contrato no es justo solo por el consentimiento mutuo, si en él se vulnera la equidad.

Frente al socialismo, que propone la abolición de la propiedad privada como remedio a la desigualdad, León XIII la defiende como un derecho natural. El ser humano tiene el derecho de poseer lo que ha adquirido con su trabajo o recibido legítimamente. Este derecho es anterior al Estado y se funda en la naturaleza racional y libre del hombre, que necesita disponer de medios estables para su subsistencia.

Sin embargo, la propiedad no es absoluta: su uso debe estar subordinado al bien común. Quien posee más tiene una responsabilidad mayor: debe administrar con justicia, practicar la caridad y procurar que sus bienes beneficien también a los demás. La encíclica, por tanto, no santifica el egoísmo posesivo, sino que articula la propiedad como un derecho que conlleva deberes.

León XIII rechaza tanto el estatismo como el individualismo. El Estado no debe absorber a la sociedad, pero tampoco puede desentenderse de las necesidades de los ciudadanos. Su papel es proteger los derechos, fomentar la justicia, promover el bienestar común y amparar especialmente a los débiles. Esto incluye la legislación laboral, la limitación de la jornada de trabajo, la regulación del trabajo infantil y la protección del descanso dominical.

La Iglesia, por su parte, tiene una misión específica en este ámbito: iluminar las conciencias, enseñar la justicia y la caridad, promover asociaciones obreras cristianas, y servir de puente entre las clases sociales. León XIII ve con buenos ojos las asociaciones de trabajadores, especialmente aquellas inspiradas en los principios del cristianismo, como forma de proteger sus intereses, fomentar la solidaridad y evitar la lucha de clases.

En contraposición a la ideología marxista, la Rerum Novarum no acepta la lucha de clases como motor de la historia ni como vía legítima de emancipación. El papa exhorta a la armonía entre los distintos sectores sociales, basada en la justicia, la caridad y la cooperación. No niega que haya conflictos ni injusticias, pero aboga por su superación a través del diálogo, la reforma moral y la acción conjunta del Estado, la Iglesia y la sociedad civil.

El ideal cristiano es una sociedad orgánica, en la que cada clase cumpla su función con sentido de responsabilidad y servicio. Se recupera aquí, en parte, una visión inspirada en la doctrina tomista y en el modelo del cuerpo social como un conjunto articulado de miembros solidarios.

La Rerum Novarum marcó un antes y un después. No fue simplemente una reacción conservadora ante el avance del socialismo, sino una propuesta coherente, fundada en la antropología cristiana, capaz de dialogar con la modernidad sin someterse a sus dogmas ideológicos. Dio origen a toda una tradición de pensamiento, continuada por encíclicas como Quadragesimo Anno (1931), Mater et Magistra (1961), Populorum Progressio (1967), Centesimus Annus (1991) o Laudato si’ (2015), que ha enriquecido el magisterio social de la Iglesia y ha influido, incluso más allá del mundo católico, en la reflexión sobre los derechos sociales, el desarrollo humano y la justicia económica.

En nuestros días, los desafíos son otros, pero no menos graves: la globalización desigual, la precarización del trabajo, la automatización, la degradación del medio ambiente, la exclusión estructural de millones de personas, las “muertes por desesperación” que estudia A. Deaton, etc. Frente a estos problemas, el mensaje de la Rerum Novarum conserva toda su vigencia: solo será posible una sociedad verdaderamente humana si se reconoce la dignidad del trabajador, se equilibra el derecho de propiedad con la solidaridad, y se ordena la economía al servicio del bien común.

En suma, León XIII nos recuerda que no hay paz sin justicia, ni justicia sin verdad sobre el hombre. Esta encíclica no propone un sistema cerrado, sino un horizonte ético: una brújula moral para navegar en las tempestades de la historia, sin renunciar al ideal evangélico de fraternidad.

Sirvan estos trazos apresurados como una el proyecto que posiblemente tenga ante sí el nuevo pontífice. Bien venido sea.