Me parece que es justo, en honor de aquellos filósofos que han querido fijar el nacimiento de la sabiduría en la intuición mental, que es una propiedad más angélica que humana, señalar algunos de los frutos verdaderos que, por otras vías más laboriosas, ha cosechado el entendimiento al observar el cuerpo, sin el que ningún conocimiento humano se produce ni se transmite. Y esto que digo no se refiere a la mente, que poco o nada entiende de tales menesteres, sino al organismo, ese prodigio arquitectónico que aun hoy, cuando algunos lo comparan a las máquinas, no deja de aventajarlas en arte, sutileza y perfección.

Acaso haya quien piense que para ver es suficiente sólo con abrir los ojos. Este tal no sabe que antes tiene que haber luz y objetos. Y aun esto tiene que examinarse a fondo.

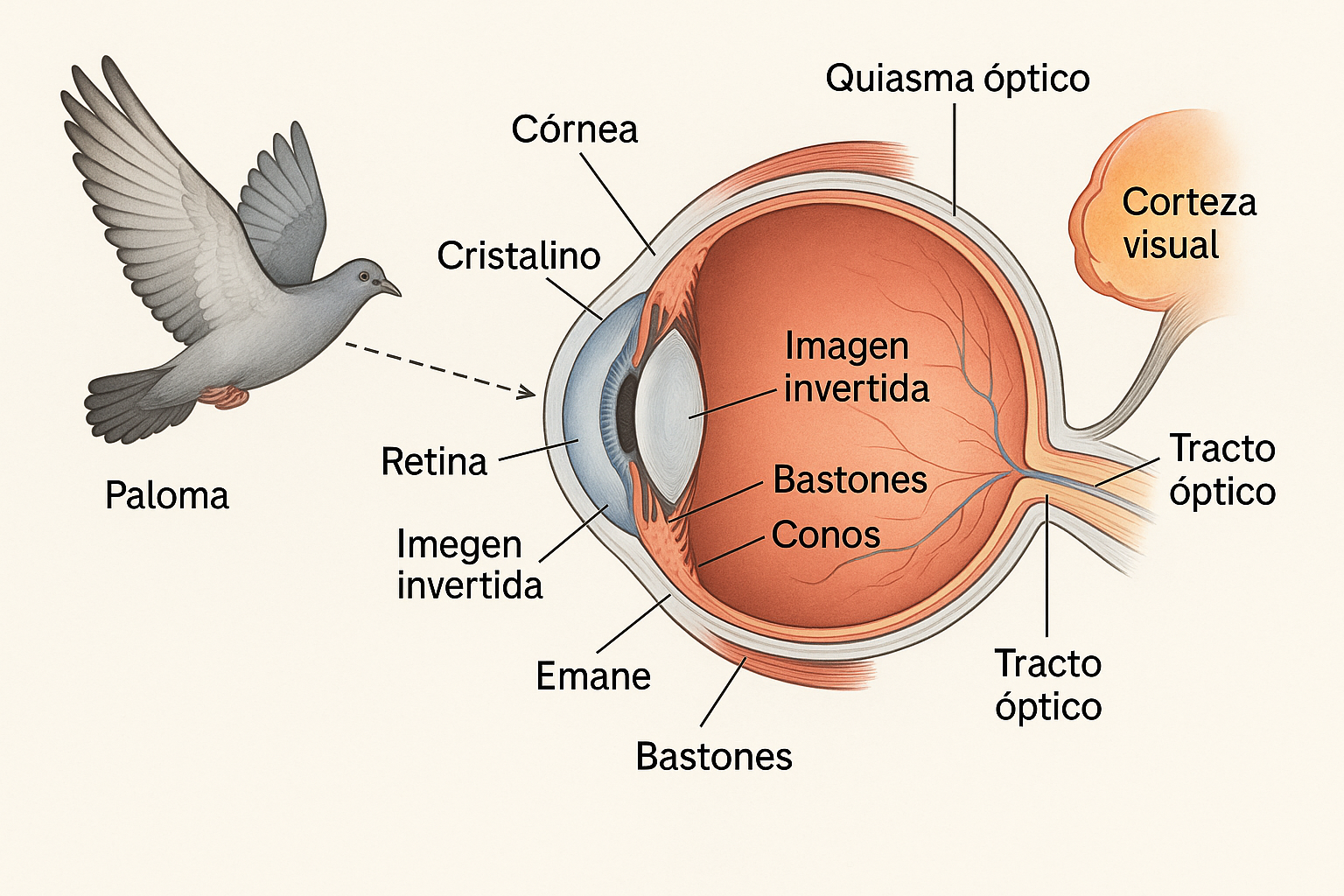

Para tener el simple gusto de ver cómo sale el Sol, ha debido antes ponerse en movimiento un mecanismo tan complejo, que bien podría llamarse milagroso si no lo ejecutara la misma naturaleza a cada instante. La luz, esa substancia sutilísima y veloz, ha de atravesar primero la córnea; luego, los músculos ciliares, que por sí solos y sin deliberación alguna ajustan el cristalino, curvándolo a la distancia requerida. Pasa entonces el rayo luminoso por el humor vítreo y llega invertido a la retina, donde aguardan millones de diminutas células, bastones unos, sensibles a la tiniebla, y conos otros, a los colores y detalles. Estas minúsculas centinelas del ver convierten la luz en impulsos, y los envían, sin que se sepa bien cómo, por caminos de nervios que confluyen en el quiasma óptico, prodigiosa cruz de fibras, donde lo que recibe el ojo derecho se comunica al hemisferio izquierdo y viceversa, de modo que se logre ver por los dos ojos a la vez.

Pero no es suficiente. Los impulsos han de pasar todavía por el tálamo, organizándose y distribuyéndose en él como cartas en una estafeta, mucho antes -muchos milisegundos tal vez- de que el sujeto sea consciente de visión. Desde allí, las señales suben a la corteza visual, situada en la parte posterior del cerebro, donde primero se reconocen los límites, contornos, direcciones y movimientos, y luego, de estación en estación, se decantan por sendas distintas: la una, dorsal, encamínase al saber dónde está el objeto; la otra, ventral, a saber qué cosa sea. Ambas se conjugan para ofrecer al sujeto un mundo coherente, un espectáculo estable y animado.

Y aun entonces no ha concluido la faena. El cerebro, sin que nada ni nadie se lo pida, integra al ver otros muchos sentidos: el equilibrio del oído interno, la memoria del tiempo, el juicio del entendimiento. Lo percibido se enriquece, se ordena, se decanta y se ofrece ya sin ruido al sujeto consciente, como un manjar servido en vajilla de plata.

La mente consciente no sabe nada de estos trabajos. Ella no mueve músculos, no calcula distancias ni calibra luces y colores. Ella ve la luz del Sol, pero ignora todo lo que ha ocurrido para que pudiera verla. Si tuviera que presidir este vasto taller de operaciones, lo físico, lo fisiológico, lo neurológico, etc., el cuerpo entero quedaría paralizado. Pero éste, como fiel servidor, lo dispone todo a tiempo y con sigilo, y entrega a la mente el resultado, sencillo, limpio y entero, sin darle noticia del esfuerzo.

Y así, nuestros sabios, que han penetrado este arcano mediante cálculo, disección y razón, han demostrado cuán admirable sea el conocimiento físico y mecánico del cuerpo humano. Pero a nosotros, que vivimos y sentimos, todo ese saber apenas nos roza. El cuerpo, mientras funciona, no se nos muestra. Sólo le prestamos atención cuando falla. Entonces, y sólo entonces, advertimos que hay algo que trabaja para nosotros sin pedirnos ayuda. Tal es su destino: laborar en silencio para que el alma viva sin turbación ni fatiga.

Con todo lo dicho me he quedado en las puertas del ver. Quiero decir que, después de que esa maquinaria ha terminado su tarea, el sujeto está a punto de ver, pero aún no ve.

Eso queda para la siguiente entrega.