“Señores de la guerra” llaman unos miembros del gobierno de España a otros, acaso sin saber a ciencia cierta lo que fueron tales personajes. Vaya este artículo a modo de ilustración, sin esperar agradecimiento alguno.

En la novela autobiográfica Cisnes salvajes (1991), Jung Chang narra la historia de tres generaciones de mujeres chinas —su abuela, su madre y ella misma— cuyas vidas se ven trastornadas por los grandes cataclismos del siglo XX en China: el fin del imperio, la era de los señores de la guerra, la invasión japonesa, la revolución comunista, y la Revolución Cultural. Entre estas etapas, una destaca por su caótico dramatismo: la era de los señores de la guerra (junfa) que siguió al colapso de la dinastía Qing en 1911. Es un periodo de fragmentación nacional, militarización de la política y violencia endémica, que marcaría profundamente la historia moderna de China y que Jung Chang retrata con particular vivacidad y horror.

En Cisnes salvajes, los señores de la guerra no son solo personajes históricos: son figuras vivas de poder arbitrario y brutalidad cotidiana. La abuela de la autora es entregada como concubina a uno de estos señores, un “general gobernador” de la provincia de Sichuan. Este hecho, narrado al comienzo del libro, resume de forma trágica el poder que estos caudillos militares ejercían sobre la población: sin ley ni contrapeso, convertían sus dominios en feudos personales, donde disponían a su antojo de personas, recursos y territorios.

El señor de la guerra que aparece en la vida de la abuela de Jung Chang se comporta como un pequeño emperador local. Su corte es suntuosa y decadente, plagada de concubinas, sirvientes, soldados y aduladores. Su poder se basa en el miedo, y su fortuna en el saqueo y en la venta de cargos administrativos. Cuando pierde poder, sus subordinados lo abandonan con rapidez, revelando la fragilidad de unas lealtades construidas sobre el interés personal y la fuerza bruta. En ese ambiente, la vida humana vale poco, y las mujeres aún menos.

Esta descripción novelada coincide en muchos puntos con el análisis histórico que Jean Chesneaux ofrece en su ensayo China en revolución (1911–1949). Para Chesneaux, el fenómeno de los señores de la guerra es el resultado de la descomposición del poder imperial y la ausencia de un poder central efectivo tras la caída de la dinastía Qing. Aunque la República de China fue proclamada en 1912, el poder real quedó en manos de militares regionales, muchos de ellos antiguos generales del ejército imperial o líderes de milicias locales.

Estos caudillos se apropiaron de provincias enteras, las gobernaron como dominios propios, y mantuvieron ejércitos personales financiados mediante impuestos abusivos, tráfico de opio y alianzas oportunistas. Algunos, como Zhang Zuolin en Manchuria o Wu Peifu en el norte, lograron construir verdaderos reinos militares. Otros fueron más efímeros, y sus dominios cambiaban al compás de las guerras entre facciones, alianzas temporales y traiciones.

Tanto Jung Chang como Chesneaux coinciden en que la población civil fue la principal víctima de este desgobierno armado. La guerra era constante, la inseguridad endémica, y el hambre y el desarraigo, moneda corriente. En Cisnes salvajes, la figura del señor de la guerra no es solo histórica: es el símbolo de un poder masculino desbordado, que convierte al cuerpo de la mujer en campo de batalla, moneda de cambio y botín de guerra.

Es importante señalar que, aunque se trata de figuras esencialmente negativas en ambas obras, los señores de la guerra no eran idénticos entre sí. Algunos aspiraban a modernizar sus regiones; otros se aliaron con potencias extranjeras (como los japoneses o los rusos); unos fueron sanguinarios y arbitrarios, otros relativamente reformistas. Pero en conjunto, su poder fue incompatible con la construcción de un Estado unificado. No es casual que tanto el Kuomintang como el Partido Comunista centraran gran parte de su esfuerzo inicial en desmantelar este poder feudal militarizado, aunque, como muestra Jung Chang, el nuevo orden comunista no eliminó el autoritarismo, sino que lo redirigió bajo nuevas formas ideológicas.

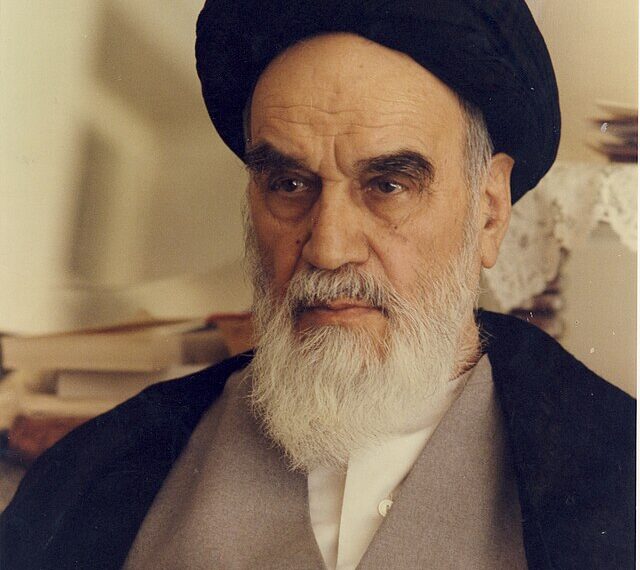

Por tanto, la figura del señor de la guerra en Cisnes salvajes encarna una época de desgobierno, violencia y humillación social, cuya memoria aún pesa en la historia de China. Pero también representa una forma de poder atávico que reaparece en tiempos de vacío político: el poder que se impone por la fuerza cuando se desmoronan las estructuras del derecho y la legitimidad.

El interés contemporáneo por los señores de la guerra —en la historia china o en otras regiones del mundo— no es casual. En un tiempo de fragmentación geopolítica, colapso de Estados y proliferación de actores armados no estatales, esta figura reaparece con nuevas máscaras, pero con mecanismos de poder similares. Leer a Jung Chang y a Chesneaux, desde esta perspectiva, es también un ejercicio de lucidez sobre el presente.